Repère 17

MAN-KENEEN-KI

Maison d'arts et de soins des enfants errants de Dakar

1996-2006

Conçue et pilotée par LFKs, groupe du Sénégal

Financée par LFKS, Mark Hubbard et la fondation BNP-Paribas

avec le soutien de Épidemic

Parrainée par Ousmane Sow et Issa Samb

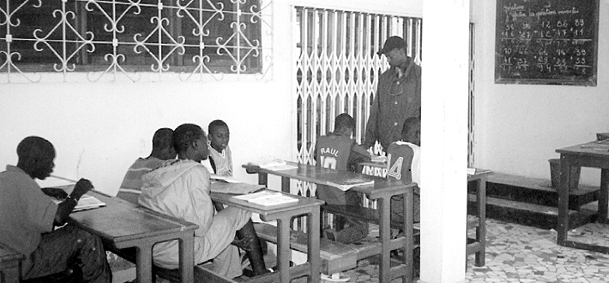

En 1996 à Dakar, avec les peintres Issa Samb et Kan-si, JM. Bruyère fonde une maison d’arts et de soins pour jeunes errants : Man-Keneen-Ki. Lieu de prise en charge et de repos, de scolarisation, centre de soins médicaux et dentaires, elle agit à travers la création artistique à la reconstruction des liens entre jeunes errants, enfants isolés et société. Bruyère conçoit les programmes pédagogiques et psychologiques adaptés, établissant alors les bases d’une auto-anthropologie qu’il développera dans les années suivantes : ici, une auto-anthropologie de l’errance, réalisée par les jeunes errants eux-mêmes. Ceux-ci se chargent de représenter par l’art la vie qu’ils mènent, pour l’expliquer et l’exposer dans tous ses détails à ceux qui l’ignorent totalement. Ce travail les conduit à sortir de leur condition afin d’être en mesure de la représenter. Un tel déplacement est à la fois pédagogique, politique et existentiel.

Sur le plan pédagogique, l’inversion du rapport habituel entre objet et sujet d’étude est radicale : les jeunes dits “errants” deviennent auteurs et narrateurs de leur propre condition. Cela renforce leur conscience et estime de soi : ils ne sont plus “cas sociaux”, “victimes” ou “patients”, mais producteurs de savoirs. L’acte de représenter oblige à une mise à distance réflexive : pour dire sa vie, il faut déjà s’en extraire, la rendre communicable. Cette mise en mots, en images, en gestes ou en films est une première sortie de l’errance, un processus d’apprentissage profond : apprendre à se regarder, s’analyser, transformer l’expérience brute en objet de pensée et de création.

Sur le plan anthropologique et méthodologique, la parole ne se développe plus sur eux mais depuis eux. L’expérience vécue devient l’outil d’analyse, et ses porteurs les chercheurs de leur propre existence. Ainsi, le centre de gravité de la connaissance se déplace : d’une science distante et hiérarchique à une connaissance horizontale, circulante, enracinée dans la proximité.

Sur le plan social et politique, représenter sa vie revient à revendiquer une place dans l’espace symbolique commun. Cela oblige les autres — ceux “qui ne connaissent pas” — à regarder autrement : non plus comme spectateurs compatissants ou indifférents, mais comme destinataires d’un récit qui les concerne. On sort d’une logique assistancielle pour entrer dans une co-production de sens et de reconnaissance.

Sur le plan existentiel enfin, ce travail transforme la position subjective : d’errant “subissant” à acteur et témoin de son propre chemin. L’acte de créer, de figurer son monde, ouvre une brèche vers l’avenir : la capacité à se représenter contient déjà la possibilité de se réinventer.

L’aventure de Man-Keneen-Ki a duré dix ans. En 2006, elle décide d’une autodestruction volontaire pour ne pas encombrer l’évolution post-coloniale, alors en pleine accélération libératrice. La maison ferme ses portes après un semestre de transition et se transforme en source de revenus universelle pour ses anciens pensionnaires, pendant deux ans, afin de leur permettre de consolider matériellement leurs choix. Puis elle s’éteint définitivement.

Les créations des pensionnaires continuent pourtant de circuler dans le monde entier, portées par des parrains et marraines prestigieux — Ousmane Sow, Henri Cartier-Bresson, Robert Delpire, Jean Rouch, Pierre Guyotat, qui nous ont quitté, Souleymane Bachir Diagne, Raymond Depardon, Anouk Grinberg, Laurie Anderson…

Man-Keneen-Ki n’a pas seulement été une maison de soins et de création. Elle a été un prototype d’école possible, fondée sur les résultats de l'expérience FMD en 92et 93. Man-Keneen-Ki a été une école où les exclus de toute institution prenaient place comme enseignants de leur propre condition, et où l’art devenait non pas un luxe mais un outil de survie et de réinvention. Cette inversion — passer de l’objet d’étude au sujet producteur de savoirs — constitue la matrice que l’on retrouvera plus tard dans Sup de Sub.

Nous considérons encore aujourd’hui, et plus que jamais, que l’autodestruction de 2006 fut une réussite, un acte pour l’avenir : ne pas se fossiliser, ne pas devenir une institution paternaliste, ne pas bloquer d’autres dynamiques post-coloniales en essor. Cette disparition programmée a rendu l’expérience exemplaire : elle prouve qu’une pédagogie radicale peut aussi savoir mourir au bon moment, après avoir transmis et transformé. Elle nous rend vigilants pour l'avenir, nous conduit à opérer de grands virages, de grands changements, que nous mettons en œuvre, d'ailleurs et pour paraphraser Fernand Deligny "aussitôt que tout va bien".

La postérité de Man-Keneen-Ki est double : les œuvres, qui continuent de témoigner d’une auto-anthropologie unique, et la filiation directe avec Sup de Sub, qui reprend ce flambeau dans un autre contexte, celui des jeunes en rupture scolaire et sociale en France. Là encore, la logique est la même : les étudiants ne sont pas des “bénéficiaires”, mais des co-auteurs et co-autrices de l’école elle-même.

Ainsi, Man-Keneen-Ki aura été pour LFKs une étape essentielle d’une pédagogie de la subjectivation, prolongée, amplifiée et systématisée avec Sup de Sub. Dans les deux cas, il ne s’agit pas de parler à la place de, mais de créer les conditions pour que la parole, la forme et l’action émergent depuis ceux qu’on n’entend jamais.